论文访谈对象身份造假:研二学生贝塔的毕业论文危机与社交媒体招募陷阱

在准备论文答辩之前,贝塔惊奇地察觉到,自己论文里的一名访谈对象的身份竟然是假的。

贝塔在采访前进行了多次筛选和判断。然而,当她看到这名声称是公务员的访谈对象在隐藏身份半年后,开始在朋友圈发布游戏代打和淫秽内容时,她才意识到自己最终被骗了。

(图/《监视资本主义:智能陷阱》)

贝塔是某文科小众专业的研二在读学生,她的毕业论文选题需要访谈有特定经历与职业的人群样本,然而她几乎没有机会接触到这样的人。于是,在半年前,她自己拿出钱来,在豆瓣的访谈招募小组上发布了有偿招募的帖子,邀请符合条件的人参与她的访谈。

贝塔的选择并非个例。在豆瓣等社交媒体平台上,若搜索“访谈招募”,能看到大批人在为自身各种作业、论文寻觅访谈对象。在小红书等社交媒体平台上,只要进行“访谈招募”的搜索,就会见到大量的人在为自己的各类作业、论文找寻访谈对象。在微博等社交媒体平台上,只要搜索“访谈招募”,就会看到众多的人在为其各种作业、论文寻求访谈对象。

每天都会有许多学生发布招募信息。(图/网页截图)

在互联网上,学生们只需列出自己的招募要求,花费平均 10 至 20 元的访谈费用。相比真正走进人群、耗时耗力的田野调查,这样做可能会吸引世界另一头的异质化访谈对象前来报名参加采访,可谓事半功倍。

只要存在金钱交易,就会有蛀虫出现,不会因当事人在象牙塔而有所改变。

贝塔发现自己被骗了,他感觉很无奈。他在筛选采访对象时已经十分谨慎了,这让他更加无奈。

帖子发布之后,她从 40 多个陌生人里挑选出 15 人进行二次筛选。有一些人拿到贝塔的前期采访问题后就不再给予回复,“现在回想起来,那些人很大概率是骗子。”最终,贝塔约到的采访次数不到 10 次,那名公务员也在这些被约到采访的人当中。

起初,贝塔要求对方出示身份证明。对方拒绝后,她并未在意。她表示:“我之前采访过真正的公务员,他们的职业确实有保密要求,我能够理解。”

访谈人员筛选是一个繁琐的过程。(图/unsplash)

如今重新进行复盘,贝塔终于察觉到骗子的破绽十分明显。只要认真翻阅一下朋友圈,就能发现公务员的身份是伪装的,对方甚至有可能都没上过大学。那些牛头不对马嘴的回答,是对方从她这里拿到采访提纲后到网上搜索来的。然而,由于论文主题比较特殊,其他样本的回答也存在不太切题的情况,所以当时贝塔在心里对对方的行为进行了合理化处理。

面对访谈对象闪烁其词,大部分人可能会察觉到不对劲。然而,对于一个没有社会经验且无法预料人性之恶的大学生而言,当访谈对象的回答模棱两可时,他们通常会觉得是自己问得不好,或是主题太难回答,亦或是觉得对方只是表达不够准确,却极少去质疑对方身份和话语的真实性。

研究者本着对课题负责的原则,本应多追问此受访者的信息。然而,让网络上的陌生人证明自己,甚至提供身份证明,并非易事,研究者们通常也不好意思去做。

因为相隔网线,理性的举动也容易被误解。提供真实信息的受访者可能会因感受到研究者的“不信任”而内心悲伤,而那些想要刻意隐瞒的人,有很多办法去掩饰自己的虚假信息。

在互联网的环境中,虚伪与真实之间的距离极为接近,仿佛只有一条细线相隔。(图/pexels)

小田也有同样的经历。她在网上招募某类软件的深度用户,并且要求受访者提供确切的软件使用记录。然而,这并不能阻止骗子行骗。

骗子拿了别人的账号图片截图,把别人的使用方式用在了自己身上。小田在访谈进行到 30 分钟时,察觉到对方前后回答有明显矛盾。经追问,对方才不情愿地拿出自己几乎没使用痕迹的账号。

小田快速结束了访谈,脸上露出失望的神情。对方却急切地向她索要报酬,说:“别人毕竟花了时间参加我的访谈,我真的不好意思一分钱不给。”经过再三思索,小田给他发了 20 元的红包,并附带一条信息:“您是不是有意隐瞒了自己并非深度用户?”

之后对方从此就消失在了小田的好友列表中。

算了吧,跟他对质成功又能怎样呢?数据还是无法使用。小田很无奈,他觉得数额不多,就当是买个教训吧。

三年前,嘉嘉失业在家。她为了弄点钱花关于防骗论文,偶然加入了一个线上访谈的群聊。当遇到招募信息和自己相符的帖子时,她会去报名参加。直到她接触过的一名学生表示遇到了骗子,她才意识到竟然有人会以此设局。

嘉嘉刚开始工作的时候,在郊外遭遇过一伙诈骗团伙。如今她回想起来,依然会感到后怕。她说道:“我的文化程度不算高,不过现在我具备了帮助别人的能力,不希望学生们再像我之前那样孤立无援。”

一开始,线上招募访谈的人员数量不多。她和另一位女性管理员会主动在每个招募帖子下留言,提醒帖主注意筛选。之后,女生准备考研,嘉嘉只得独自继续工作,未曾想到这一干就是 3 年。

嘉嘉最开始发私信向访谈招募者科普。(图/受访者供图)

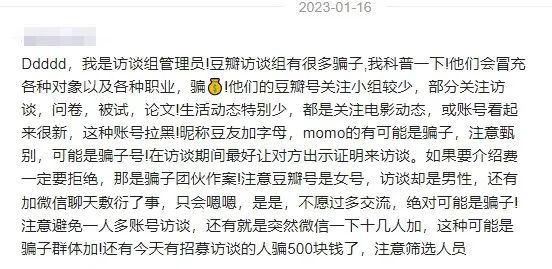

嘉嘉为了引起学生们的重视,不断对自己的话术进行升级。然而,骗子的骗术也在同步提升。嘉嘉这边挂出骗子账号的黑名单后,对方完全可以重新注册一个小号,接着在不同的账号下进行留言。

有一个账号,其名字带“玲”字,它反复出现在每一个招募访谈的帖子中,分别扮演着学生、离异女人、老师、外卖员、快递员、记者等不同的角色,后来被嘉嘉组织学生们成功举报并被封号。

但有另一拨骗子建立了群聊,他们称其为“访谈中介”。实际上,他们把完全不符合条件的人介绍给招募者去做访谈,然后从中获取中介费。于是,嘉嘉特意潜伏到“中介群”中,把群里的情况制作成视频,并且苦口婆心地向招募者们进行科普。

嘉嘉通过文字这种方式,希望学生们提高警惕。

骗子转战到别的社交媒体平台时,她也随之跟了过去。平台对陌生人的私信有次数限制,所以她开了五个小号,然后换着用这些小号给人发提醒。其中一个小号,由于私信次数过多,被平台判断为广告,进而被永久封号。

嘉嘉在访谈防骗工作中未获得一分钱报酬。她有全职工作,然而每天只要一有空,就会把那些可能被骗子盯上的帖子搬运到自己成立的防骗群里,并且逐一私信提醒群里的成员。

即便如此,还是有被骗的人不断出现:有人不听劝去找了“中介”,而介绍来的人胡乱作答;有些研究者没有核实骗子的身份,对方直接念起 AI 生成的内容,直到研究者整理资料时才察觉到这一情况。

有人被骗了约 500 块,之后在组里将自己的经历分享给大家当作血泪教训;还有很多人在被骗之后觉得不好意思说出来,从而成为了默默不语的大多数。

骗子的显著特征便是关注列表中全是访谈小组。(图/网页截图)

三年来,嘉嘉与骗子展开较量,就如同在打地鼠一般。她独自一人在明处,将锤子挥舞得极为迅速。然而,数量众多的老鼠借助互联网的隐匿性,不停地在暗门内外穿梭往来,仿佛永远都没有尽头,永远都打不完似的。

她最感失望的是,三年间在网上开展访谈进行招募,人数呈现出越来越多的态势。而在黑名单中所列出的骗子数量已经达到了 430 多人。然而,令人遗憾的是,大家在辨别真假方面的能力丝毫没有得到提升。

嘉嘉每天都在为学生们的研究数据而忧心忡忡。然而,即便如此,还是不断有学生被骗。有时,她善意的提醒会遭到他人的恶语相向,甚至还会被对方拉黑。

嘉嘉看到有人发帖反馈自己上当时,她会感到愧疚。她会想:如果自己再细心一些,那些人是不是就不用损失几十块钱,也不用再伤心呢?

事实上,学术研究中重要的一环是验证数据的真实性。然而,对于涉世未深的学生而言,做到验证数据真实性这一点并不容易。

嘉嘉认为,学生们并非不了解要对骗子进行防范。然而,在招募的过程中,他们根本就没有往防范骗子这个方面去思考。

(图/《监视资本主义:智能陷阱》)

学术伦理规定要对实验参与者进行保护,学术委员也会对这方面进行审查。然而在实际的研究过程里,研究者们通常会觉得自身处于较低的地位。

研究者们身为在校学生,所拥有的社会资源较为有限。每当需要异质性采访对象的数据时,往往只能将希望寄托于网络,并且还得请求别人接受自己的访谈。

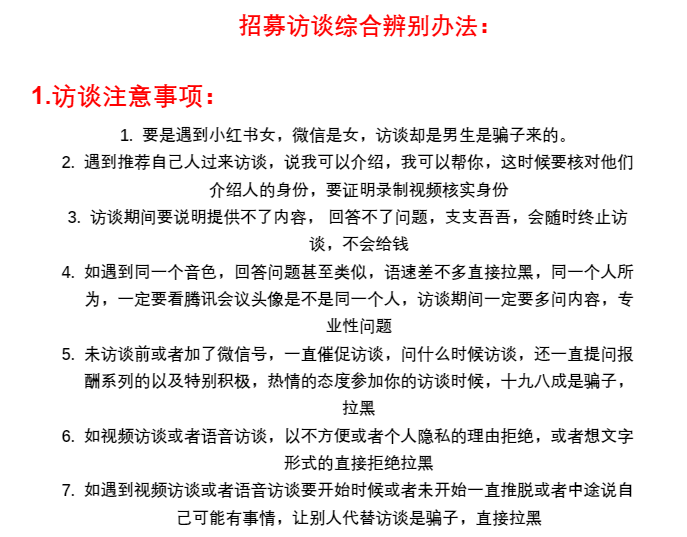

嘉嘉已经把辨别骗子的方法说厌烦了,还为大家做了一份供查看的文档。然而,对于那些着急找到采访对象来“交差”的学生们而言,一旦遇到看似符合条件的潜在受访者,他们就会立刻把筛选的事情忘到脑后。

嘉嘉整理了一个文档,这个文档是用于辨别骗子的。文档的内容包含访谈时需要注意的事项、对账号进行辨别的方法以及部分骗子的名单。(图/受访者供图)

学生们非常担心自己的举动会惹恼好不容易才得到的采访对象,因此向对方索要身份证明这个步骤也就无法实际进行了。

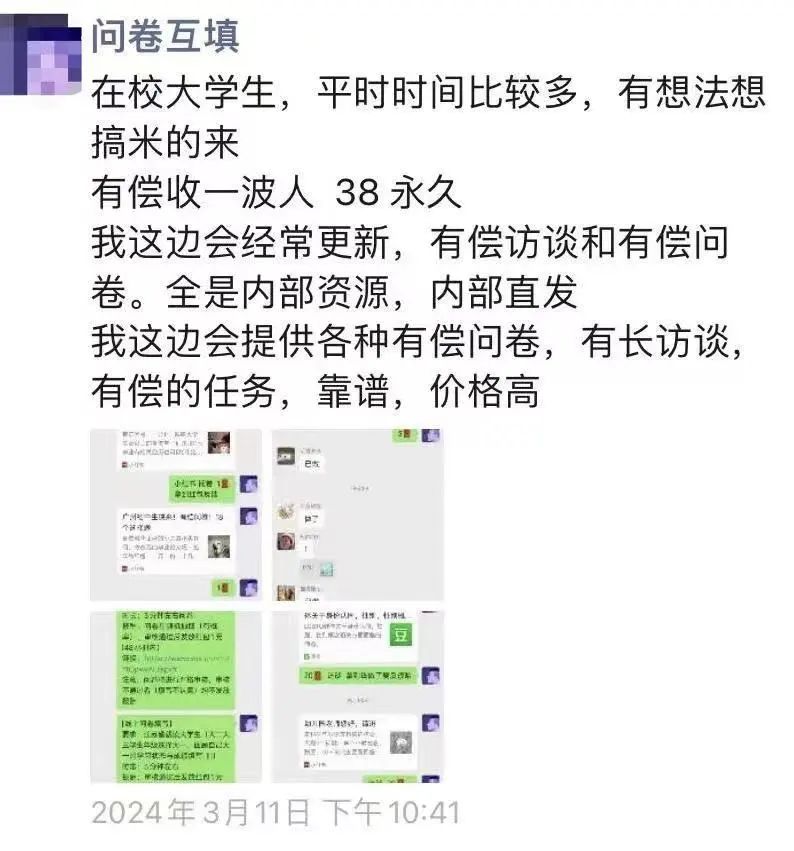

一方面,研究者们的警惕性存在不足;另一方面,我们与被骗的距离极为接近。去年开学季,大三学生小宣曾与嘉嘉黑名单里的某个专职访谈中介有过接触。该中介在学校的问卷群中找到了小宣,以“大学生问卷互填”为名义邀请她加入新群。

小宣加入的时候,群里的人数已经超过 170 人。起初我以为他是一位热心的大学生,然而之后才知晓他是专职的访谈中介。群里的人并非都是骗子,其中还有许多并不了解情况的大学生。

隔着网线欺骗他人的成本较为低廉,然而收益却颇为可观。虽说每次访谈能够获取的金额并不多,但是依据那位“中介”在朋友圈中所讲的,如果持续进行下去,一年最多能够赚到五位数的金额。

中介群主会在朋友圈里发布广告,其目的是招揽那些想要做兼职的人进入群里。

再者,与电信诈骗类似,大家对于他人被骗的经历往往会嗤之以鼻,总是认为自己肯定能够辨别恶意。然而,只有当骗局真正降临到自己身上时,才会懊悔不已。

在网络上寻找采访对象时遭遇被骗,通常是没有申诉途径的。因为与动辄几千甚至上万的赃款相比,这仅仅几十块钱实在是微不足道。即便选择报警,也很难达到立案的标准。

嘉嘉曾帮组里的一位学生要回了 80 元采访酬劳。她去和对方进行对质,对方或许是新手,脸皮比较薄,就把钱退回来了。然而,在更多的时候,嘉嘉遇到的骗子会嚣张地说学生们“活该被骗”,接着立刻将她拉黑,从网线的另一端消失不见。

没有约束却能获得利益,金钱有诱惑关于防骗论文,许多人在其影响下不知不觉成了微小恶意的一环。

(图/《你安全吗?》)

如今,学生们招募访谈对象的主要阵地,从之前的豆瓣这种社区平台,逐渐转移到了小红书、微博等更开放的社交媒体平台。大数据在给人们带来便利生活的同时,也使得隐藏在阴暗处的诡诈者,更容易找到他们的“猎物”。

嘉嘉之前曾接受过部分媒体以及学术研究的采访。然而,她始终感觉自己就像一滴水滴进了大海之中。尽管陆续有一些学生自发地前来帮忙,但最终一直坚持下来的依然只有她一个人。

今年六月这一届学生毕业的时候,我或许要考虑是否继续坚持下去了。嘉嘉这样说。不过在那之前,她一直耐心地为不认识的学生们搬运物品,发送提醒信息,她表示在自己能力范围内,会尽最后一份心。

作者 牧羊

校对遇见

编辑 波鲁克

题图unsplash

封面 《人生删除事务所》

排版 张心睿