探秘北京昌平明十三陵:古代建筑风水的典范与历史遗产

要说古代建筑风水,一定要去北京看看。北京是中国的首都,也是历代朝代的“驻点”,这里自然会有很多风水上的讲究。明代十三陵是明朝皇帝的陵寝,如今它也是世界文化遗产之一。

风水的内容日益复杂,其中有很多荒诞无稽的说教以及蛊惑人心的骗局。然而,在其合理思想的指引下,中国历史上确实出现过许多优秀的建筑作品。北京昌平的明十三陵便是其中的一个典型。

明成祖永乐七年(1409 年)开始修建十三陵。为寻觅吉祥的墓地,他命江西风水师在昌平境内找到这片山地,朱棣亲自进行踏勘并确认后将其封为“天寿山”。此后,十二代明朝皇帝陆续在这儿建造陵墓,在具体确定各自墓址时,都有风水师参与其中。

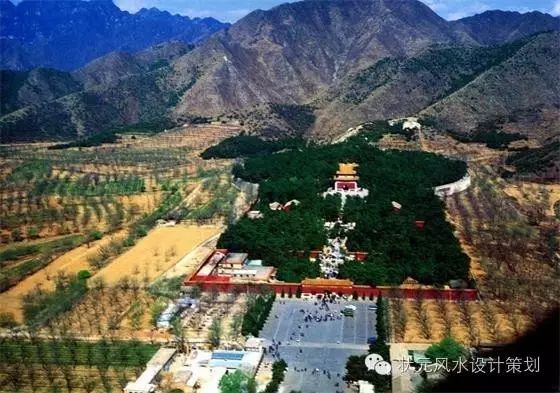

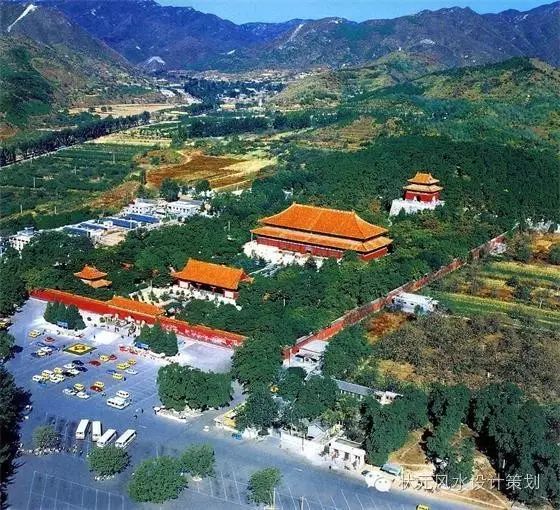

明十三陵位于天寿山麓。其总面积达到一百二十余平方公里。与北京相距约五十公里。十三陵处在东、西、北三面环山形成的小盆地内,陵区四周被群山环绕,中间是平原,在陵墓前方有小河弯弯曲曲地流淌着,山光明媚,水色秀丽,景色十分怡人。永乐七年(1409)五月开始修建长陵,从此时起至明朝最后一帝崇祯葬入思陵为止,这中间历经了 230 多年。在此期间,先后修建了十三座皇帝陵墓,还有七座妃子墓以及一座太监墓。一共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、二位太子、三十余名妃嫔和一位太监。

十三座皇陵都依山而建。它们分别建在东、西、北三面的山麓之上。这样就形成了陵寝建筑群,这个建筑群体系完整,规模宏大,气势磅礴。明代的术士觉得这里是“风水”的胜境,是绝佳的“吉壤”。所以明朝就把这里选为营建皇陵的“万年寿域”。该陵园是在 1409 年到 1644 年期间建造的,到现在已经有 300 多年到 500 多年的历史了。陵区占地面积达到 40 平方公里。它是中国以及世界上现存规模最为宏大的一处皇陵建筑群,同时也是帝后陵寝数量最多的。十三陵所处的地形呈现出北、东、西三面被山环绕,而南面是开阔的态势。山间众多的溪流在汇聚到陵前的河道之后,便向东南方向奔腾倾泻而去。前景十分开阔。陵墓的“明堂”(基址)是平坦且宽广的。山上的草木生长得很丰茂。地脉蕴含着“生气”。无疑,这里是一处极为适宜帝陵的吉壤。人们从大红门开始一直向内行进,能够领略到各陵建筑与雄伟山势和谐统一并结合在一起所产生的那种感人的效果。

十三陵是一个天然具备规格的山区。它的山属于太行余脉。此山西通居庸,北通黄花镇,南向昌平州。它不仅是陵寝的屏障,实际上更是京师的北屏。明末清初著名学者顾炎武曾写诗来描述这里的优越形势:群山自南而来,其势宛如蛟龙飞翔;东趾盘踞卢龙,西脊奔驰太行;后臀坐落黄花(即黄花镇),前面临近神京;中间有万年的宅第,名叫康家庄;可以容纳百万人,豁然开朗如同明堂。封建统治者将这一优美的自然景观视为风水宝地。在传统风水学说的指引下,十三陵在选址以及规划设计方面,都极为注重陵寝建筑与大自然的山川、水流以及植被的和谐统一,致力于追求如同“天造地设”般的完美境界,以此来体现“天人合一”的哲学观点。

明十三陵是一个统一的整体,同时各陵又都能自成一个独立的单位,并且陵墓的规格大致相同。每一座陵墓都分别被建造在一座山前。陵与陵之间的距离,最短有半公里,最长能达到八公里。思陵偏在西南的一个角落,其余的都呈扇面形分布在长陵左右;英国城市规划家爱德蒙培根对明十三陵的艺术成就给予了高度评价,他指出:依山而建的陵墓建筑群的布局,其气势极为壮丽,整个山谷的空间都被用来作为纪念死去君王的场所。他们生动地描绘了明陵建筑与自然景观的有机结合。

明十三陵是建筑风水中的经典之作。其利用的风水学知识我们一时难以理解,但这并不妨碍我们对它的赞叹。

世界风水的核心在中国,而中国风水的重要之地在赣州,赣州风水的典型代表在三僚。近些年来,梅窖镇三僚村“中国风水文化第一村”这一名声迅速传开。在三僚村,从五代十国时期开始,先后涌现出了 27 位堪舆国师以及 72 位明师。在明代的时候,兴国三僚村的风水先生成为了皇家御用的风水师,先后有数十人接受诏令在钦天监衙门供职,专门负责皇家的风水事务。其中最著名的莫过于勘定明十三陵的廖均卿。

风水宝地明十三陵

在北京市昌平区北部的天寿山脚下,存在一处规模宏大的明代皇帝陵建筑群。人们将其称作“明十三陵”。这里埋葬着从永乐皇帝朱棣到崇祯皇帝朱由检的明代 13 位皇帝,还有 23 位皇后,以及众多妃嫔、太子、公主和从葬宫女等。它是我国乃至世界现存的规模最大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群。

明末清初的著名学者顾炎武对该地赞誉有加,称其为“风水宝地”。如今,这处皇陵成为热门旅游景点之一。若你曾游览过此地三僚曾家风水骗局,便会发现,每座陵墓都建于一座山前,这种依山建陵的布局,还得到了外国专家的赞赏。英国著名史学家李约瑟称:皇陵在建筑形制方面取得了重大成就。其整个图案的内容,或许是整个建筑部分与风景艺术相结合的最为杰出的范例。

长陵埋葬着明朝第三位皇帝永乐皇帝朱棣和他的皇后徐氏,它是十三陵中营建最早且位置选择最为考究的一座。这块风水宝地是由廖均卿选定的。

勘定十三陵的风水师

廖均卿为唐朝著名风水大师廖三传之后。廖氏一家世代居住于赣州府兴国县的三僚村,以给人看风水为业。在被朝廷选中之前,廖均卿已在当地从事其主业,且有一定名气。

朱棣当时是皇帝,他的皇后是徐氏,徐氏是明代开国功臣魏国公徐达的女儿,并且还是朱棣唯一的中宫皇后。朱棣称帝之后,在第二年进行了改元永乐的举动,因此人们把他称作永乐皇帝。在永乐五年(公元 1407 年)的七月,皇后徐氏因病去世,朱棣特意下达旨意,让礼部尚书赵羾去卜选陵地。

古代时,皇家和士庶百姓都很迷信风水。正因如此,为徐皇后选陵地并非易事,因为永乐皇帝将来驾崩后要与皇后合葬。赵羾思考了几天,查阅了许多古代关于风水的书籍,最终找到了江西廖氏一族这条线索。于是,他建议永乐皇帝下达旨意查访居住在江西的廖家后人。

选定黄土山吉地

徐皇后病逝后的第五个月,朝廷把廖均卿给找到了。他马上被命令前往北京去卜选陵地。因为路途遥远,到了第二年农历正月二十四才抵达北京。他先后对门头沟的燕台驿、海淀区的玉泉山等地进行了查看。他觉得这些地方都不是很理想。于是他就返回了南京。

廖均卿第二次奉旨到北京选地,2 个月后抵达。他在永乐六年(公元 1408 年)五月一日到达北京,看过京郊各地后,六月一日来到京北昌平县的黄土山,此山即现在长陵所在的天寿山。

同年六月十日,年近 50 岁的廖均卿登上了黄土山山顶。他四处进行察看。最终选定了这块难得的风水宝地。

廖均卿为向永乐皇帝清晰汇报黄土山吉地情况,依实际地形绘制了黄土山风水形势图。此图标注了陵寝营建的位置,还标注了何处的山为青龙,何处的山为白虎,何处的山为玄武,何处的山为朱雀,以及水的走向和水口所在之处等。

廖均卿在山上画了整整 2 天,那图看似简单。他于同年七月十二日返回了南京。

同年八月一日上朝时,廖均卿将自己绘制的黄土山图献给永乐皇帝,并且附上了一道《朝献山图表章》,他通过文字对山图的特征进行了阐释。他称这里的地形既与天上的星宿布局相契合,又与八卦阴阳五行的生克原理相符合。倘若陵寝建在此处,明朝将会万古长存,并且会代代涌现出圣明的君主。

永乐皇帝听闻后,龙颜大悦。他下令赐给廖均卿三百吊钱,还赐给他一套夏天穿的衣服。同时,又赐予他三石白米、五缸酒、五十斤鱼和五十斤肉。在此之前,廖均卿只是一个乡下人,未曾想第一次就得到了帝国最高统治者的赏赐,他顿时感到受宠若惊。也正是因为这次赏赐,廖均卿正式开启了入朝为官的第一步。

成皇帝身边红人

永乐七年,也就是公元 1409 年。永乐皇帝在廖均卿的提议下,两次亲自前往昌平黄土山的吉地进行视察。当时,有许多人都向皇帝建议在潭柘寺那里修建陵墓。然而,经过两次察看之后,永乐皇帝心中有了定数,他认为黄土山是一块极为优良的风水吉地。于是,就此决定在黄土山这里为徐皇后和自己营建陵园。

选定这块宝地之后,廖均卿等人并未停歇。他们继续为皇家寻觅其他可供备用的风水吉地。茶湖岭留下过他们的足迹,洪罗山也留下过,百叶山同样有他们的足迹,陈宫山有,雁口有,龙冈有,汤泉有,禅峰寺有,文家庄有,辛家庄有,石门驿也有。

廖均卿等人回到京城之后,有一日永乐皇帝在殿上进行吩咐。他说:“廖均卿等臣子,遍览山川,历经风霜之苦,应当给他们各自封赏官职。”在这之后不久,廖均卿便从钦天监署的博士这类小官职位,直接晋升到了钦天监五官灵台郎(博士品级)。

廖均卿从普通平民成为朝廷红人,在短短不到三年时间里,完成了“三级跳”。然而,他对留在朝廷做官这件事没有兴趣。即便永乐皇帝极力挽留,还答应赏赐金银、提升官职等诸多好处,他依然不为所动,以家中有年迈的母亲,以及有五个儿子尚未婚配为理由,坚定地辞官回乡。

永乐皇帝无法留住廖均卿,于是送给他一把扇子,还亲自题写了一首诗。诗中写道:“江西有一位老叟,他的腹中仿佛藏着星斗。他能斩断金石鲤鱼,口中吐出的话语如同神仙之语。赐予他官职他不要,赐予他金钱他也不接受。赐予你一阵清风,任你在天下行走。”以此来表达对他的怀念之情。

解缙也是江西人,此时他担任翰林学士,他送给廖均卿一首诗,诗中写道:“杨廖廖杨世代流传芬芳,先生的风范如高山般巍峨、如流水般悠长。”

廖均卿刚到达北京东南面的通州,就被永乐皇帝派人追了回来。他回到京城后,永乐皇帝对他说,离自己数日,心里很不开心,宣他回京是想一同叙话。永乐皇帝还下令赐给廖均卿四品职衔,让他供养在钦天监衙门内。每隔两三天,永乐皇帝就宣他进宫说话或者下棋。

糯饭公佑后世兴旺

永乐十一年四月,也就是公元 1413 年四月。廖均卿被邀请到密云县去查看衙门的风水。在这个过程中,他生病了。永乐皇帝得知后心急如焚,立刻下达旨意,说:“廖均卿正在患病,让太医院给他服药。”

很可惜,即便有太医的高超医术,也没能留住廖均卿。同年五月二日,廖均卿在京离世。在临终之际,他对身旁的第五子廖信厚讲道:“我的寿命即将走到尽头,无法再进行医治。我去世之后,皇上必定会派人将我的棺椁送回故乡。那就把我安葬在村边山岭背后的虎形之地吧,日后家族的人口和财富或许能稍微有所增长,我在冥间也就放心了。”

现在,梅窖镇三僚圩北约七华里的虎形半山腰处有一处墓地。这处墓地是虎形墓地,至今仍保存着廖均卿的麻石墓碑,墓碑正面刻有“钦天监博士墓”。据传,此墓地是廖均卿生前就选定好的,但没有墓冢留存,其真正的穴位难以考究。

廖均卿后代人丁兴旺三僚曾家风水骗局,大多聚居在梅窖镇店山村的中邦。其直系后代现今已有千余人。传说中,廖均卿只有一只耳朵,中邦的廖氏称他为“只耳公”。并且,廖均卿喜吃糯米饭,因此后人又把他称为“糯饭公”。现在中邦廖氏在每年旧历三月初三的时候,有一个“糯饭公节”。这个节日由族中 60 岁以上的老人参与。他们会为廖均卿墓挂纸。每年会传递一块牌子,牌子上写清楚需要多少糯饭以及多少酒肉。接到牌子的老人负责筹备这些物资。并且会邀请全村老人一起吃饭,同时为“糯饭公”上坟。