A股与美股走势差异分析:政策影响与业绩驱动的市场表现对比

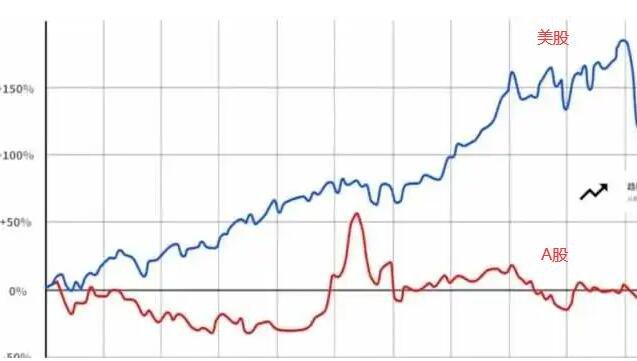

上周 A 股跟随美国股市出现了大幅下跌,而年初至 1 月 24 日期间是连续的小阳线,两者走势截然相反。那么,接下来的市场到底会怎样变化呢?有不少人在抱怨,A股 市场上涨的时候没有跟随美股,下跌的时候却比美股更为激进。

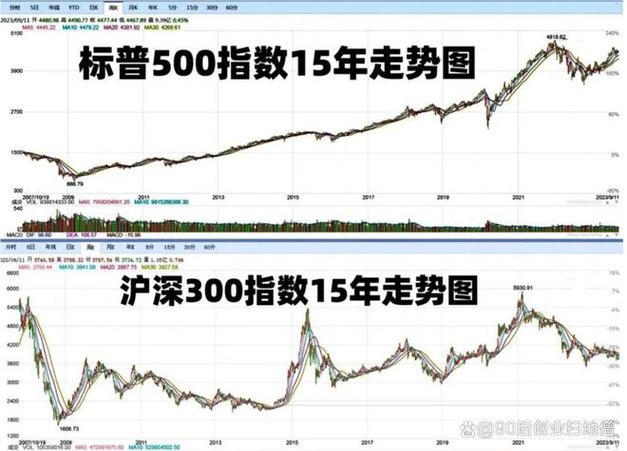

对此,我进行了一些比较。标普 500 指数在 2009 年 2 月份左右跌至 1550 点左右的低点,之后开启了长达 9 年的牛市。在这 9 年中,它很少出现大幅回撤。到 1 月末,标普 500 指数大致上涨了 80%多。道琼斯指数同期的涨幅大约为 2.4 倍。与美股的较大涨幅相比,上证综指同期只上涨了 50%左右,沪深 300 上涨了 90%左右安然公司骗局,略强于标普 500。A股与美股存在主要差异。美股的上涨主要由业绩提升来驱动,所以其走势能够稳步向上。而A股受政策的影响比较大,因此总是呈现出大起大落的状态。

从上市公司的 ROE 水平来看,A股的 ROE 大约在 6%,而美股的水平在 10%上下,A股 的 ROE 明显低于美股的水平。所以,A股 波动大且涨幅小,其背后一个重要原因是经济增长质量问题。这也能够解释,为何在 1990 到 2010 年这 20 年间,中国经济持续高增长,但却没有带来 A 股良好表现的原因。中国过去经济呈现高增长态势,简单来说,主要依靠总量规模的快速提升,而非质量方面的提升。未来,中国的投资增速会有所下降,如果要使 GDP 增速仍维持在 5%以上,就只能依靠质量的提升了。从这个角度去考量,A股 市场未来成分股指数的表现,必然会强于综合指数,也就是说,行业内优秀公司与劣质公司的分化还将继续,总体而言,大公司更具有优势。

此外,股市在很多时候的走势会遵循辩证逻辑。它合乎回归理论,也就是说涨多了就会跌,跌多了就会涨。无论从短期来看,还是从中长期来看,似乎都存在类似的这种现象。国内 A 股方面,从 2015 年下半年到现在,一直处于“去泡沫”的状态。其中,创业板和中小板的跌幅较为明显。与此同时,市场制度不断完善,“壳资源”的价值大幅降低,市场分化的情况更加严重。这是符合逻辑的,因为在经济增速下行的过程中,需求也随之下降,从而导致产能过剩,行业内强者会越来越强,优胜劣汰的结局必然会出现。

A股为何会跟随美股一起下跌呢?这正体现了 A 股市场开放度的提高;并且,市场在很多时候的表现都具有“非理性”的特点,只要存在投机资金,只要有获利盘进行回吐,只要出现羊群效应,就必然会出现全球股市“共振”的现象。不过在共振结束后,市场肯定会回归理性,然后各走各的路。我们做判断时,不要将非理性行为视为理性行为。

当前国内某些大公司存在的问题,与当年美国安然公司的骗局以及长期资本管理公司的危机有相似之处。有人心生担忧,A股的下跌是否会如同多米诺骨牌一般,引发债市和楼市的暴跌,进而导致系统性金融危机。然而,我觉得这轮去杠杆是在政府主导下进行的主动性行为,并且我国政府的管控能力比任何一个发达经济体都要更强,同时,资产负债表也较为健康。

展望 2018 年,我觉得 A 股市场会更健康。其一,经过两年多的调整,资产的泡沫化程度明显降低了,尤其是估值体系得到了大幅修正。其二,这轮股市下跌,让原本估值水平较为合理的大市值股票再次出现了明显的低估情况,同时中小市值的部分股票价格也跌得过度了。在我国的治国理政中,“稳中求进”是总原则的大政方针。在金融监管方面,秉持着“底线思维”。基于此,应该不会容忍股市出现大幅下跌的情况。

从宏观基本面角度来看,2018 年经济增速会出现回落。然而,经济发展是基本可控的。经济运行的“质量”会持续提升,而股价指数恰好能够反映经济质量。美股表现良好的其中一个缘由是严格执行了退市制度。中国传统行业出现了分化,同时龙头企业开始崛起,这也意味着在股市中权重股的表现不会差。2003 年到 2007 年的 A 股存在“价值投资”。这种“价值投资”是在重化工业化增量驱动的情况下产生的,属于“伪价值投资”。而这一轮的情况不同,它是在存量调整的背景下进行的,是“真价值投资”。其背后的逻辑表明,经济已经步入了存量主导的时代。

所以,A股在年初出现了大幅下跌的话,我认为今年或许会出现结构性牛市。也就是说,我依旧看好以经济质量提升为背景的大蓝筹行情。当然安然公司骗局,也不能排除中小盘有反弹的机会,因为在泥沙俱下的时候,被错杀的中小盘数量不少。今年是中国改革开放 40 周年。预计在年内,会有不少改革和开放的举措。A股当中国企股占比较多。所以,潜在的混改以及并购重组机会,有可能会促使部分国企股的估值水平得到提升。

总之,市场成熟度在提高,机构投资者规模在扩大。A股市场炒题材、炒概念和炒板块的观念较为粗放,这种观念会逐步没落。而价值投资、精准选股的理念会进一步强化。在新旧动能转换的过程中,寻找成长公司或者寻找低估值公司,都是符合价值投资原理的。(李迅雷系中泰证券首席经济学家)